受験生の皆さん、こんにちは。

東大合格ビジネスマンのワタシですm(_ _)m

私のブログでは

① 入試問題の解答・解説

② 受験合格に必要なマインド

③ 3大基礎力重視の裏ワザ勉強法

に関する様々な情報を発信しております📢

10浪東大理一蹴り

昨年東大理三A判定の

私からすると

東大・京大・旧帝大医学部などの超難関大学攻略に必要な3要素は

・国語力

・計算力

・運用力

に尽きます!

むしろ、それ以外不要!

(https://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_6849.html?m=1より引用)

もちろん、全分野を履修したうえで

基礎を理解し

標準的問題集を一巡した

うえでの話ですが。

この3要素を意識して自分の腑に落ちる勉強法を追求していただくことこそが、受験凡人が理系大学受験で圧倒的な成績を叩き出す正攻法だと思うです🙄

私自身は10浪相当で東大蹴りを果たしておりますが、それまでに弾かれた経験が5回あるし、現役理一(中学受験組)が言う参考書ルートでの勉強法を経由しても、ほとんど成績が伸びませんでした。

苦い記憶の持ち主です💔

なので

「青チャート3周完璧にしたら受かる」

とか

「東大英語は多読・多聴で高得点取れる」

とかいう”受験秀才”用の勉強法は

凡人が東大・京大を目指すにあたり

非効率なのではないか?

と思わざるをえないのです。

そして、東大の壁を自らの発見をもとにぶち破り、さらなる高みに到達した私が

現役合格者の比ではない

大量の失敗と長期に及ぶ分析を経て

導き出した結果がコレ

です☝️

以下では

受験で勝つための三要素

「国語力・計算力・運用力」

について

例題を交えながら

暗記と分量だけでは報われない難関大学入試のリアルを曝け出していきたいと思います🔍🔍

(https://publicdomainq.net/private-detective-magnifying-glass-0044523/より引用)

私の公式LINEでは無料相談を随時受け付けております。公立中出身から東大理Ⅲ,京大医学部のA判定に辿り着いた私が、大手予備校や受験秀才が言わない情報を存分に発信します。

成績が低迷しているのに1人で悩むのは時間の無駄ですから、受験のプロを頼ってください✊

私も苦手科目は先生に頼りました。

また、LINE登録していただいた方には、無料プレゼント(1年で偏差値70出す画期的勉強法)を贈呈します🎁

無料相談もどしどし受け付けております✊

【⬇️公式LINE登録はこちら⬇️】

you tube版はこちらです👇

1:国語力の実態と効果

私は元々極度の国語オンチでしたが、様々な会話実施訓練と興味ある分野の読書を積み重ね、今はだいぶマシになりました😲

未だに東大受験レベルではショボいですが

特に

理数強化型の理系受験生こそ

国語力を侮るな!

と痛感した次第です。

ちなみに

私の考える「国語力」とは

「適切に空気を読む力」

だと思います。

そして、その「空気を読む力」を鍛えるには

「常識的感性を学習する」

ことが大事です☝️

女子で国語苦手って人、めちゃ少ないですよね。

逆に、数学に特化した国語オンチの男子は結構いるのでは??

私的には

「オタク気質とコミュ障の割合が、圧倒的に男子に多いからではないか?」

と推察しますが

あながち外れてないと思います。

彼らに必要なのは

常識的感性を実地学習すること

(共感は不用)

でしょうね🥲

ここで、英語の問題を見てみましょう。

【例題1】

「急な約束が入ったので、私は東大を蹴った。」を英訳せよ。

これ、どう訳しますか?

マトモな東大,京大志望者からすれば

「舐めてんのか🤣❓」

という低いレベルの問題ですが

適切に国語力を使えているかを

測る意味で出した

のです。

しかし

もっと難しい問題になると

国語力の差が得点差に繋がってくる

のですよね☝️

(正答)

I had an appointment suddenly.So I refused to enter Tokyo university.

これが国語力をガン無視(KY)した直訳をすると、どうなるでしょうか?

(誤答)

An appointment enters suddenly.So I kicked Tokyo university.

5年以上も英語に触れていれば

「違和感のある英語だなあ〜😅」

と誰もが思うでしょうけど

何よりも大事なのは

何がダメなのか、具体的に説明できること

だと思うんですよ☝️

これは理数などの「運用力」にも関係してきますが、本問では国語力の観点から説明します。

本問のポイントは「約束が入った」「東大を蹴る」の処理ですが

An appointは無生物ゆえenterできない

東大という機関をサッカーボール⚽️のように蹴ることも不可能

でしょう。

つまり、直訳では「物理的に不可能な行為」になるのです☝️

当たり前っちゃ当たり前ですが

皆さんが(誤答)に違和感を覚えたのは

経験に基づくイメージがあったから

に他なりません💡

難関大学を目指す優秀な受験生なら、さすがに直訳はしないでしょうけど

単語は辞書で調べてもいいよ〜と告げたうえで

底辺高校の人に英作文させると

本当に直訳風の珍解答する😅

サンプルは私の中学の同級生(勉強大嫌いな高卒)。

勉強なんか本気出せば何とかなると考える方、受験勉強を資格試験と同じノリでクリアできると甘く考える方ほど、本当に珍解答しますからね(笑)

ウソっぽいけど、ホントの話。

では、これはどうでしょうか🤔❓

【例題2】

(https://mobile.twitter.com/kimryo108/status/1365848934325755905より引用)

全てをご丁寧に訳す必要はありませんが、本問のポイントは

① 転ばぬ先の杖

② 一歩踏み出す

③ 痛い目を見る

④ 円熟味が増す

でしょうね。

ちなみに①〜④を直訳すると

① a wand after not falling down

② go a step further

③ have a pain

④ increase the taste of 円熟?

②はまだいいけど、他マジで意味わからんわ🤷♂️

京大理系を狙うレベルの受験生であれば、いくら国語弱者とはいえ、①,③,④の直訳に違和感があるのはわかるでしょう。

問題は、適切な言い換え方です。

ここで必要なのが国語力です!

① 「転ばぬ先の杖」は慣用句なので、意味を覚えていればもちろん有利なのですが

②,④は文章の流れ(状況)によって意味を適宜把握する必要がありそうです🤔

つまり

問題文全体から

用語の意味をかみ砕いて

表現する必要があるのです💡

①

後文「しかし、~一歩踏み出す勇気が必要だ。」の対比であることは読み取れるし、全体の流れから「積極的挑戦」を推奨する内容であることもわかるでしょう。以上より、「転ばぬ先の杖」とは・・・「失敗しないよう、事前に万全の準備する」という意味だろうと推測できます。

「take every precaution / prepare for everything in order not to cause failure」あたりでしょうか🤔

②

ここは直訳の「go a step further」でも可。しかし、全体の流れから「~する前に、勇気を出して果敢に挑戦せよ!」という内容が読み取れるので、嚙み砕いた訳出をするなら…「have the courage to try difficult things before~」の表現もできるでしょう🤔

③

ここのポイントは「痛い」が「物理的なものか? 精神的なものか?」ですね。文章全体として、物理的なケガを想定させる記述はなく、’何事も経験が大事だ’といった精神論を述べている点から考えると、ここの「痛い」は当然、精神的な「痛い」であり、「苦い経験をする」という意味になるでしょう。

よって、英訳するなら「have painful experiences 」でしょうか🤔

④

失敗経験は「とんでもない困難を乗り越える」ことに繋がるのですから、「円熟味を増す」は「精神的に強くなる(成熟する)」と考えられるでしょう。よって、英訳としては「become mentally mature / become stronger mentally」が適切でしょう。

以上のように

国弱の理系受験生が

国語力が原因の無駄な失点を抑えたいなら

全体の流れから

適切な意味(表現)を読み取る

勉強法を習得する

ことが、必要不可欠だと思うのです🚩🚩

2:無敵の計算力が為せる業

理系科目全般に関する話ですが

理系科目でアドバンテージを取りたい方や問題の高速処理に絶対的な自信がない方は

計算力

を強化しましょう✊

無敵の計算力を獲得することを

積極的に勧めます

この詳細については、別の記事で具体的に述べています👇

要は

試験には厳しい制限時間があるから

標準以下の問題を

無敵の計算力をもって

高速かつ正解に処理してください!

ってことです✊

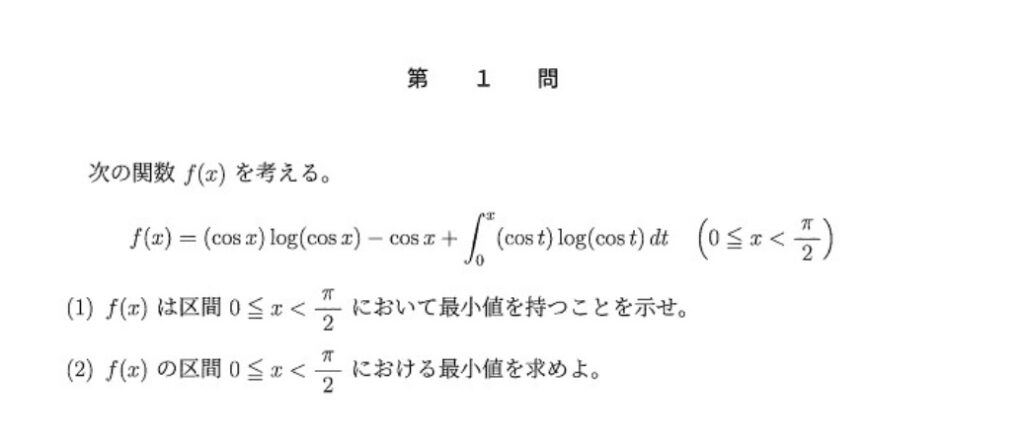

ここで、2022年東大理系数学の第1問を見てみましょう👀

(https://kaisoku.kawai-juku.ac.jp/nyushi/honshi/22/t01.htmlより引用)

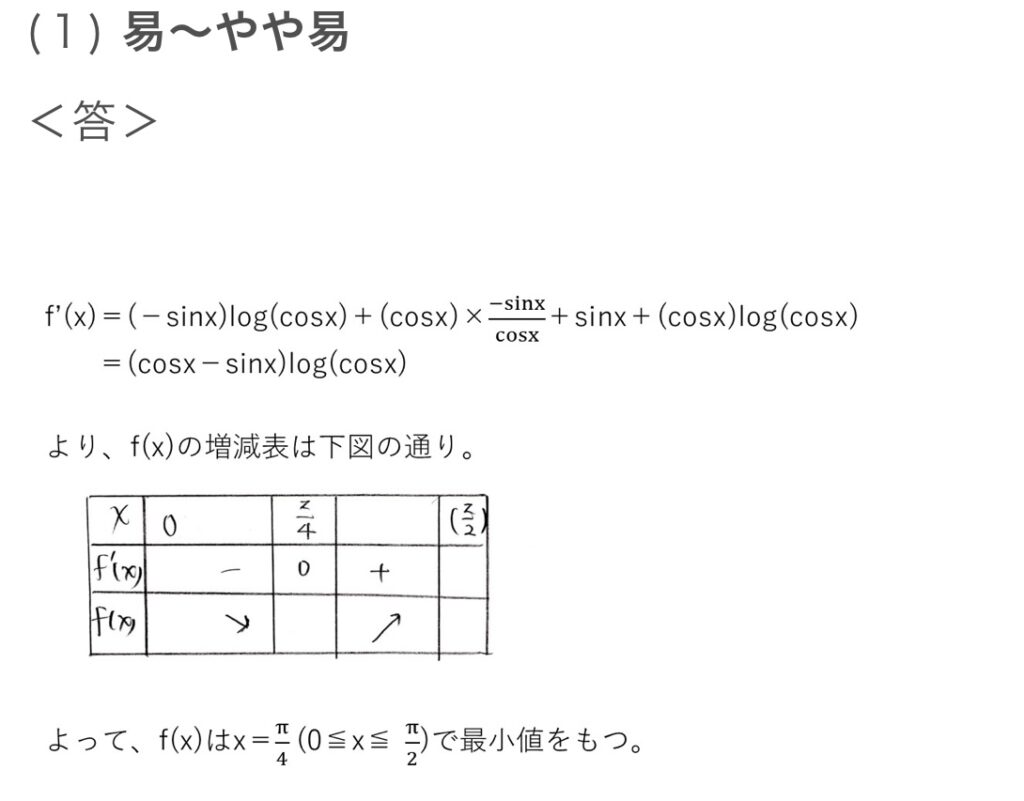

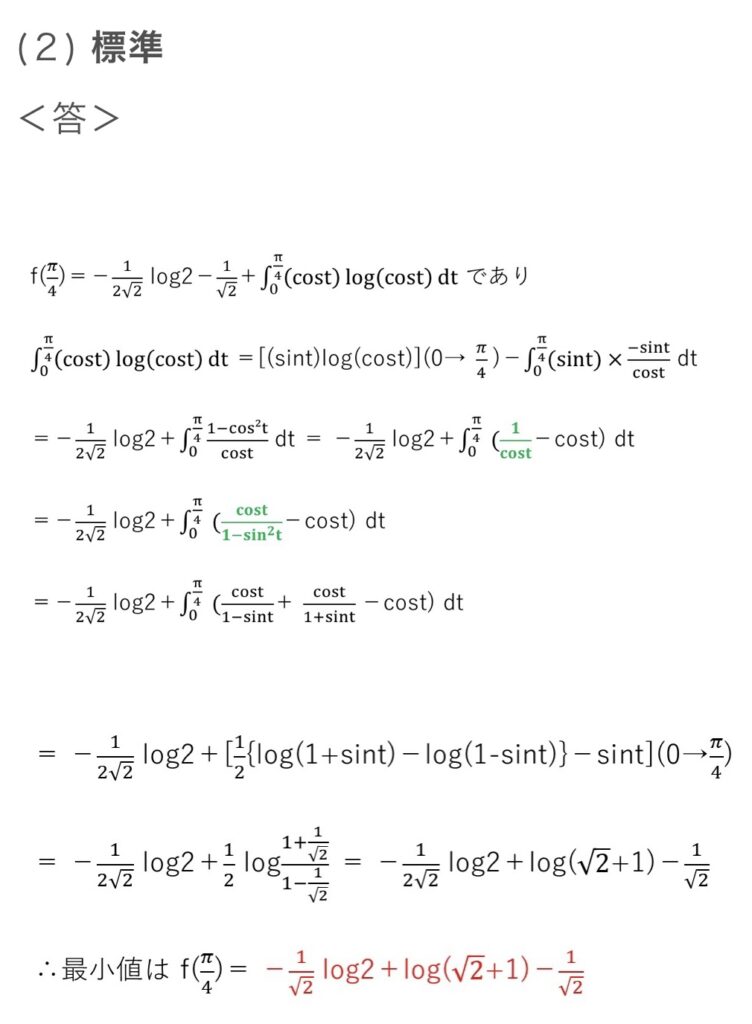

6問セットの中では一番完答しやすい数Ⅲの微分・積分の問題でしたが、今は計算力の話がメインなので解く必要はなし。

解答はこんな感じです👇

(1)はただの積の微分なので簡単でしょうけど、それでも、計算オンチな方からすると式整理は1+1=2みたいな楽勝なものではないはず。

(2)は∫(cos t)log(cos t) dtの積分がまあまあ重かったでしょう。

部分積分に1/cos tの変形…と2回も操作を加えていますが、計算処理の速さと正確性を求められる問題だったと思います。

第1問は確かに東大基準では易しい部類なのですが

計算は結構重いし

慎重に処理しないと間違えそう

ですね😅

それに

計算が遅すぎて時間を食うと

他の思考型の問題に充てる時間も減り

計算得意な受験生と

差をつけられてしまいます

以上から

高得点を取れると有利な理系科目で

有利な立場に立ちたいのであれば

大半の受験生が手を出さない

<爆速の計算力を付ける勉強法>に踏み切る

ことが推奨されるのです🚩

3:運用力が合否の鍵を握る🔑

最後は「運用力」について話します。

「運用力とは何か?」と言われると・・・

率直な答えは

暗記・理解したことをを

自力で使いこなす能力

だと思います🤔

難関大学受験の経験者ならわかることですが、多くの資格試験とは問われる能力が違います!

単純暗記と過去問慣らしで受かるほど

大学入試は甘くないですよ〜👺

東大・京大の問題は難しいとはよく言ったものですが、基礎理解を徹底して運用力が身についていればね、東大数学で10/120点とかにはなりません。

理三基準で稼ぐとか言いだすとセンスも否定できませんが

心理ブロックを取り払い

正しい方向性で勉強を積み重ねたら

標準難易度だと60/120点は取れるもの

なんですよ💪

では、運用力を聞いてくる理数系の問題を2問見てみましょう👀

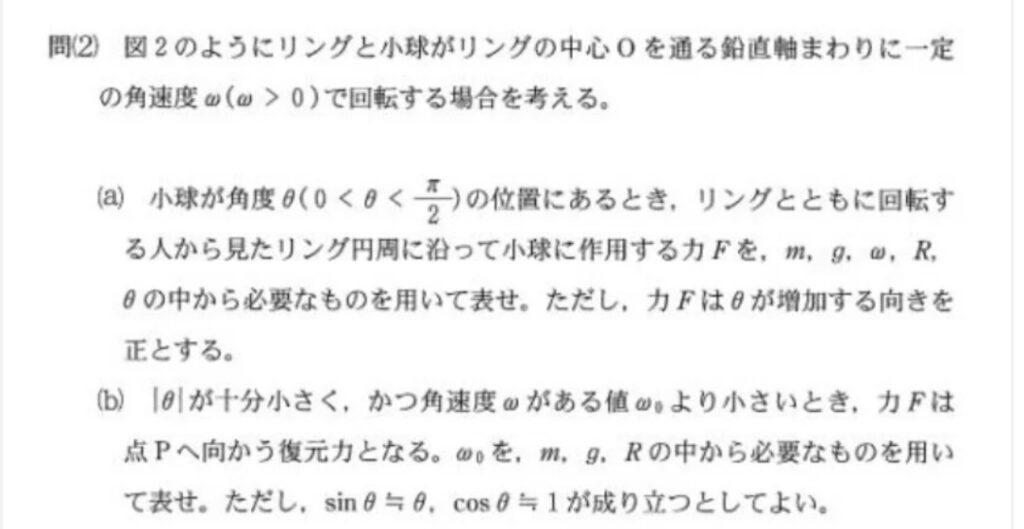

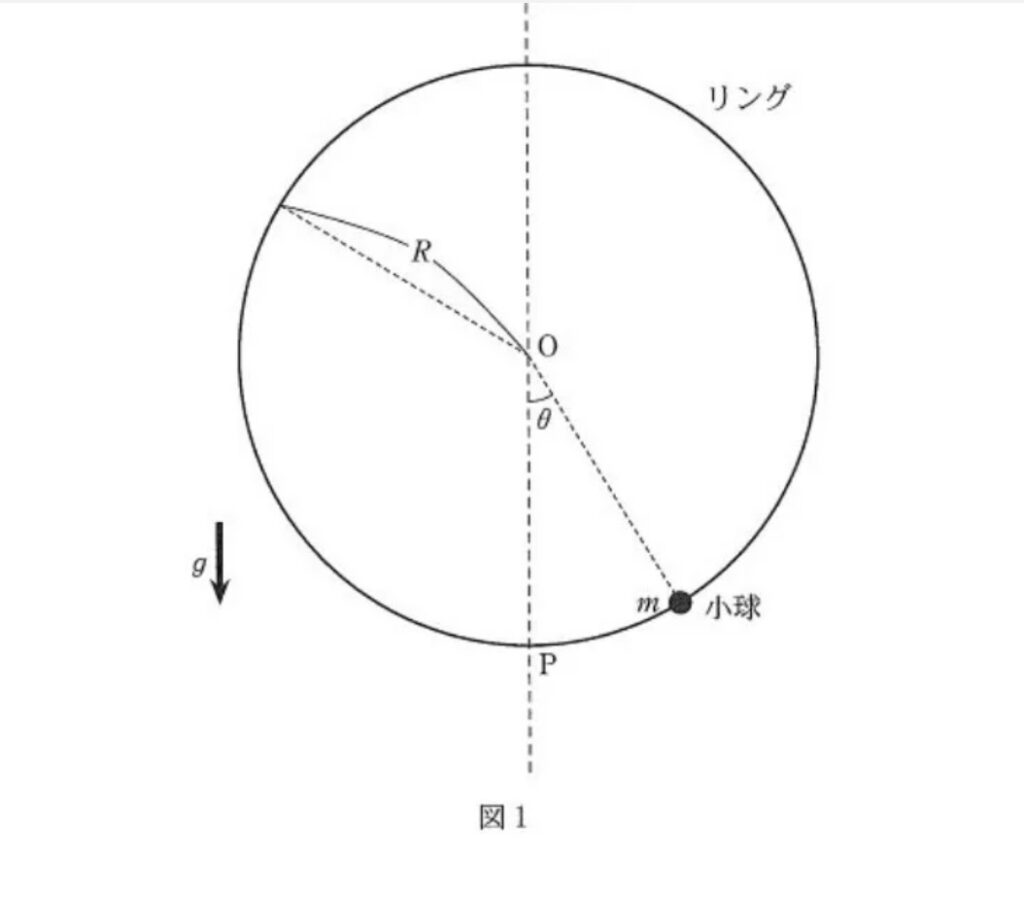

【例題1】

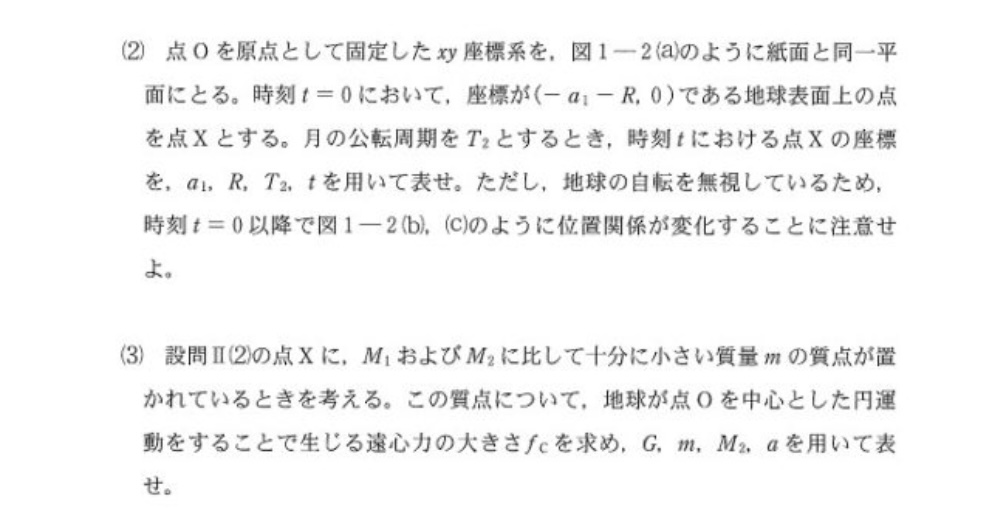

東北大学(後期)の物理の問題です。

「円運動of円運動」とも言うべき、理解度を問う面白い問題ですね☝️

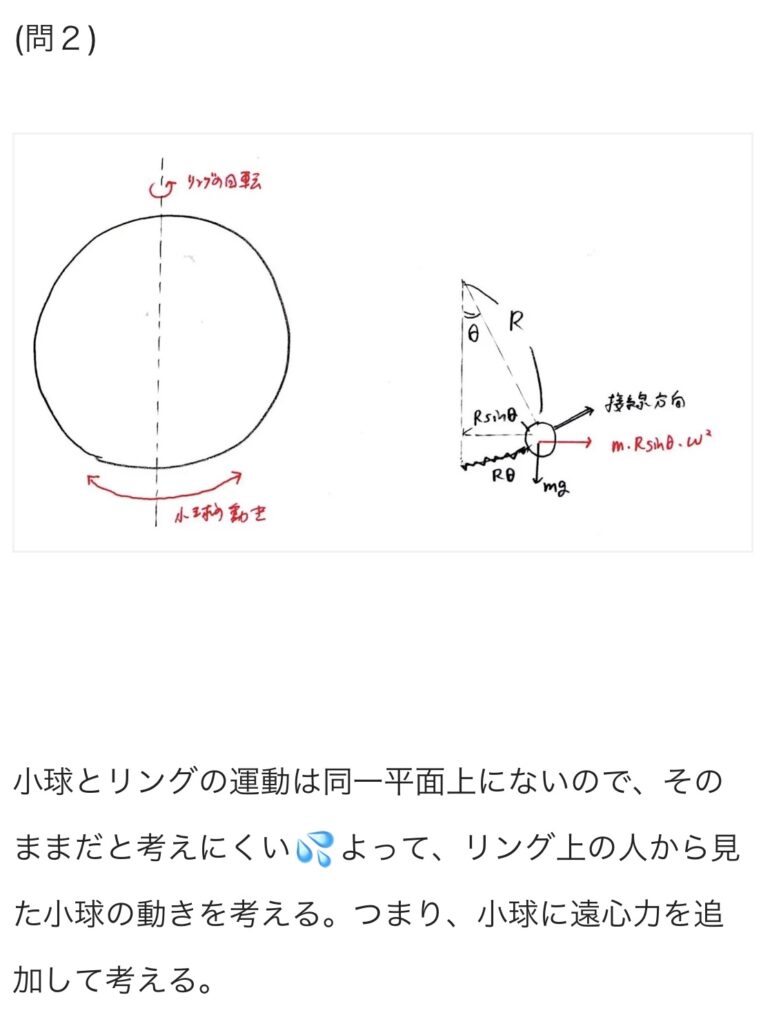

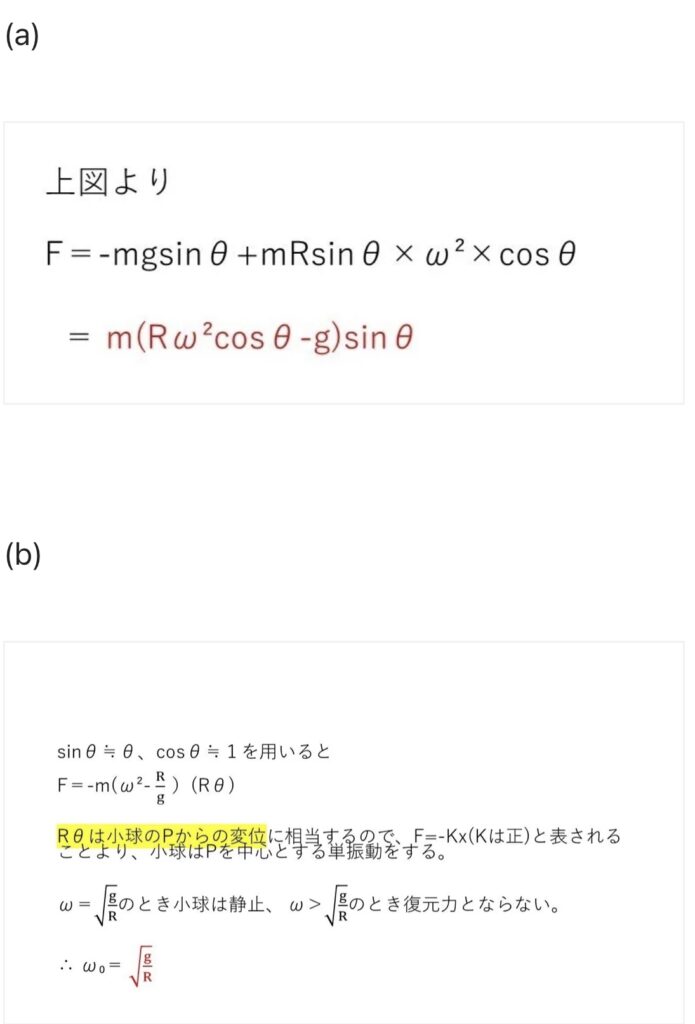

<解答>

慣性力の利用がメインの問題ですが、把握すべき点は「遠心力が慣性力の一種であること」「観測者自身が角速度ωで回る点から、小球に遠心力(m×Rsinθ×ω²)が発生すること」です。

遠心力を丸暗記していても理解が全然ダメだと、こういう場面で使えなくなるのですよね🤷♂️

【例題2】

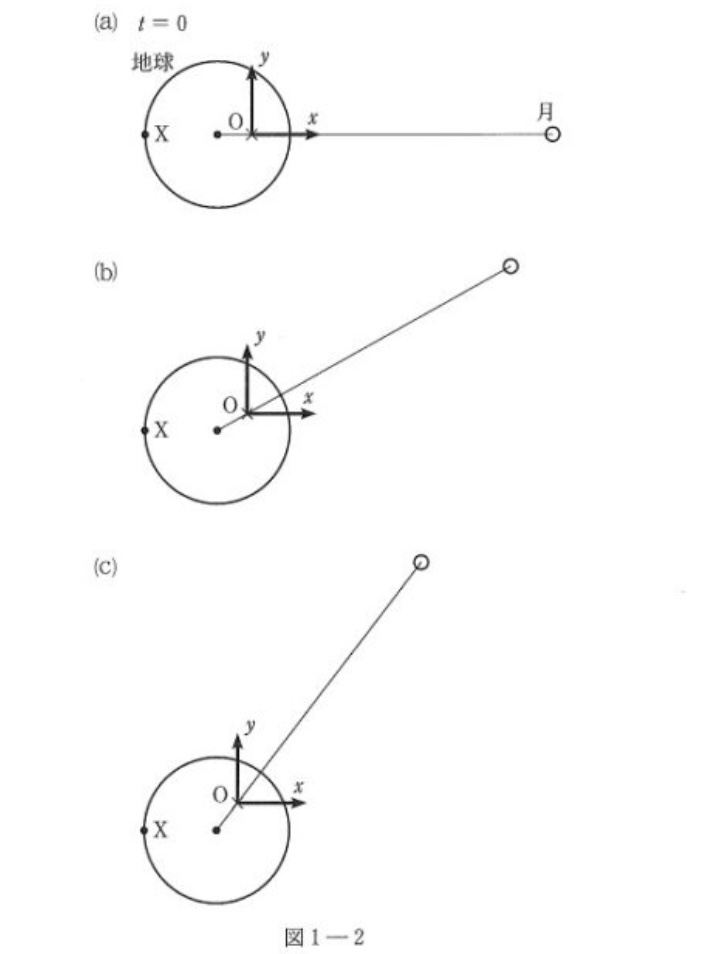

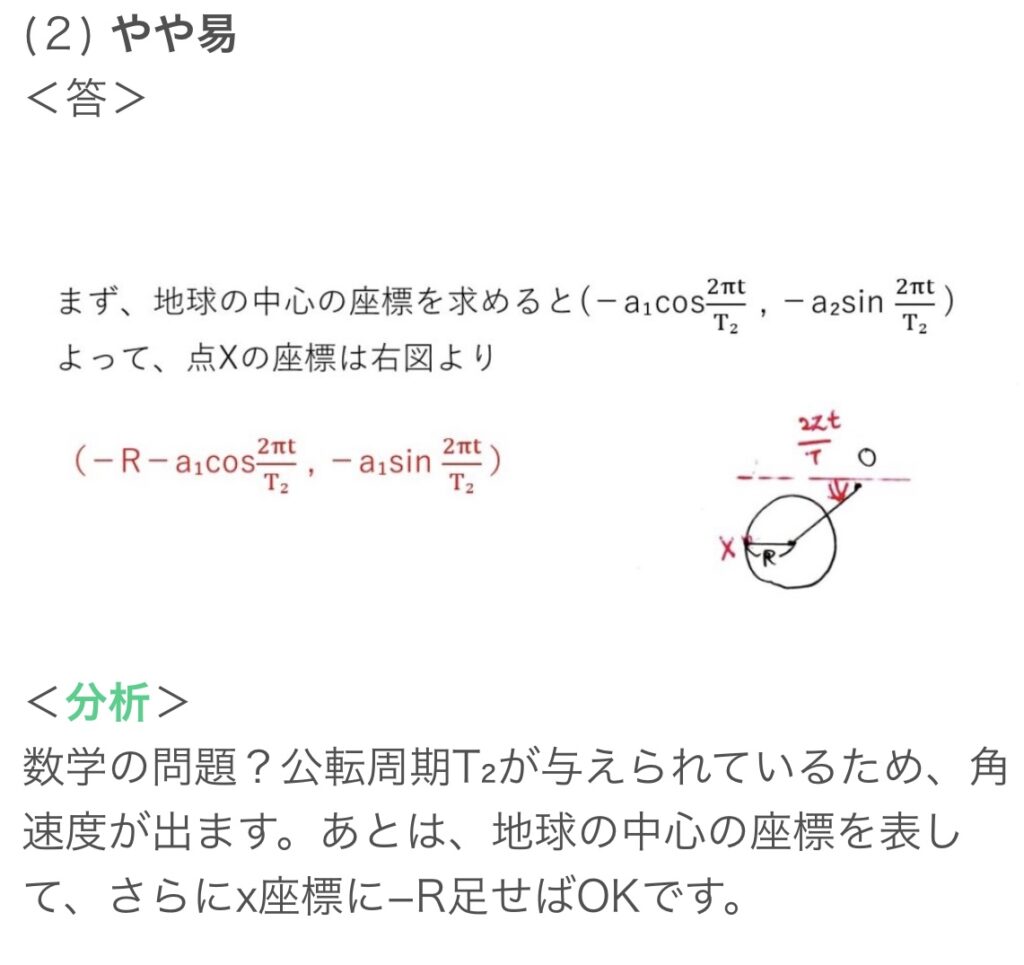

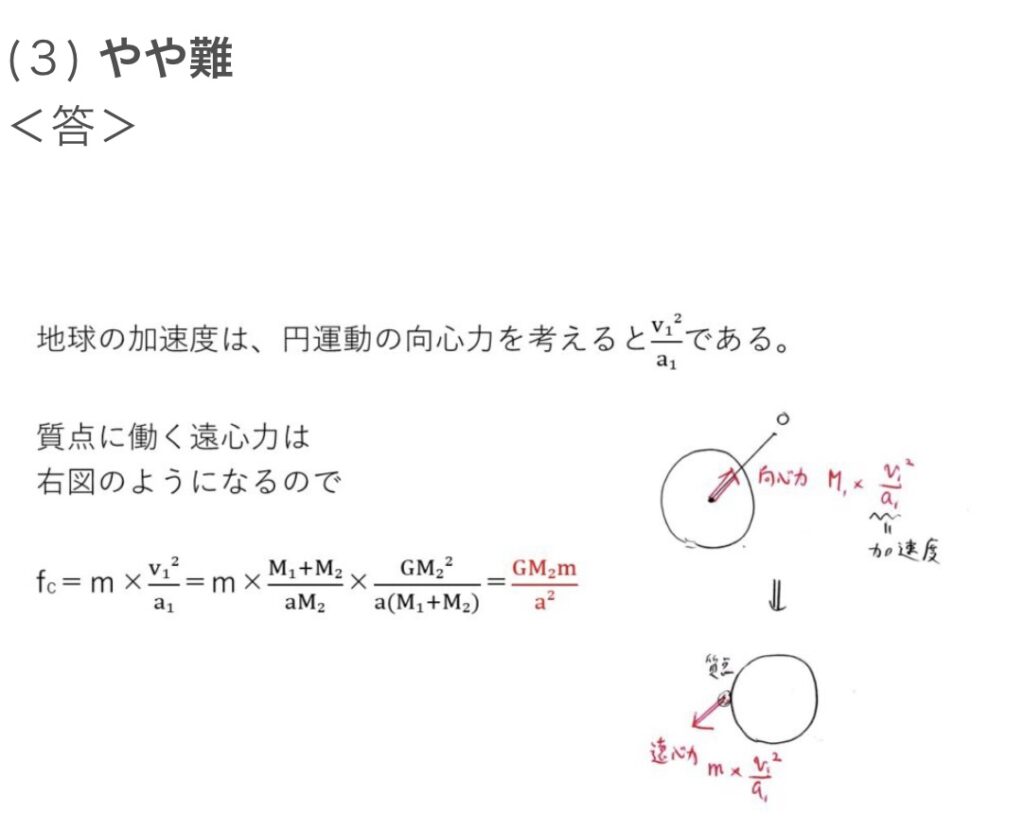

2022年東大物理の問題です。同じく慣性力の理解を問うのですが、例題1とは何が違うのでしょうか👀❓

<解答>

解答を見ると、【例題1】とは慣性力(遠心力)の向きが異なりますね。何が違うのか🤔❓

(3)の言い回しから、求めたいのは「地球という観測者から見た質点の遠心力」です。地球は図1ー(2)の実線方向に加速度v₁²/a²をもつので、遠心力が働く方向はどれと反対だ!と解釈できます。

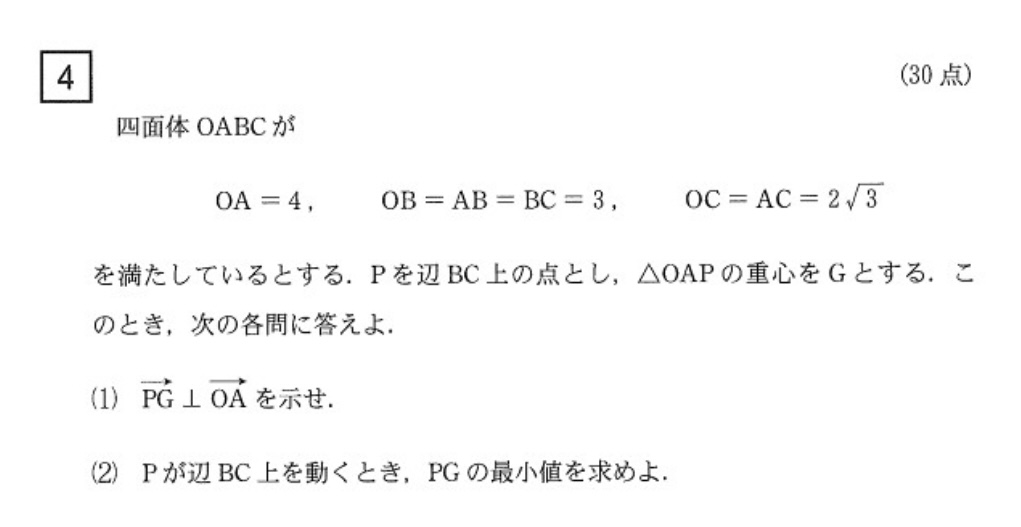

【例題3】

2022年京都大学理系数学の問題です。

(1)ができた前提で、(2)を解いてください。

<解答>

2)で使う道具(知識)は

「重心」「垂線」「余弦定理」

といった非常に基礎的なものだし、京大基準ではごく普通の問題なんですが

公式を丸暗記しているだけでは

当然解けません

今回は易しい例を示しましたが

①~③では

状況を汲んで

思考プロセスを組み立てて

適切に道具を使っています

いわゆる「運用力」を発揮する必要があるのです。

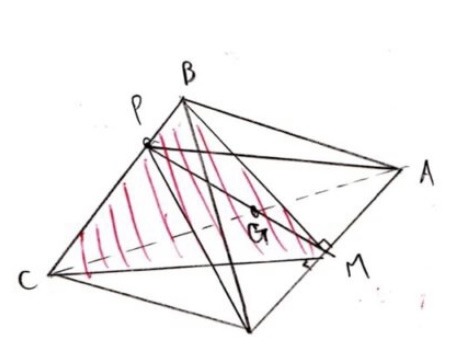

①

まず、「(三角形の)重心Gとはどうやって求めるのか?」の基礎理解がお粗末だとダメです🙅♀️

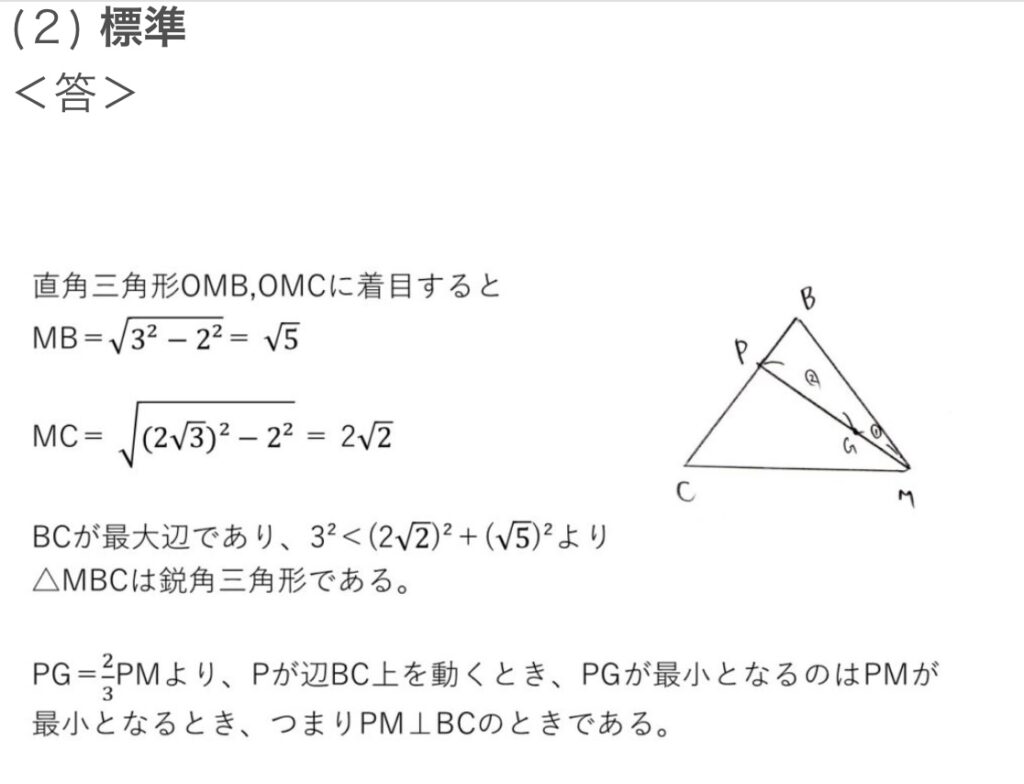

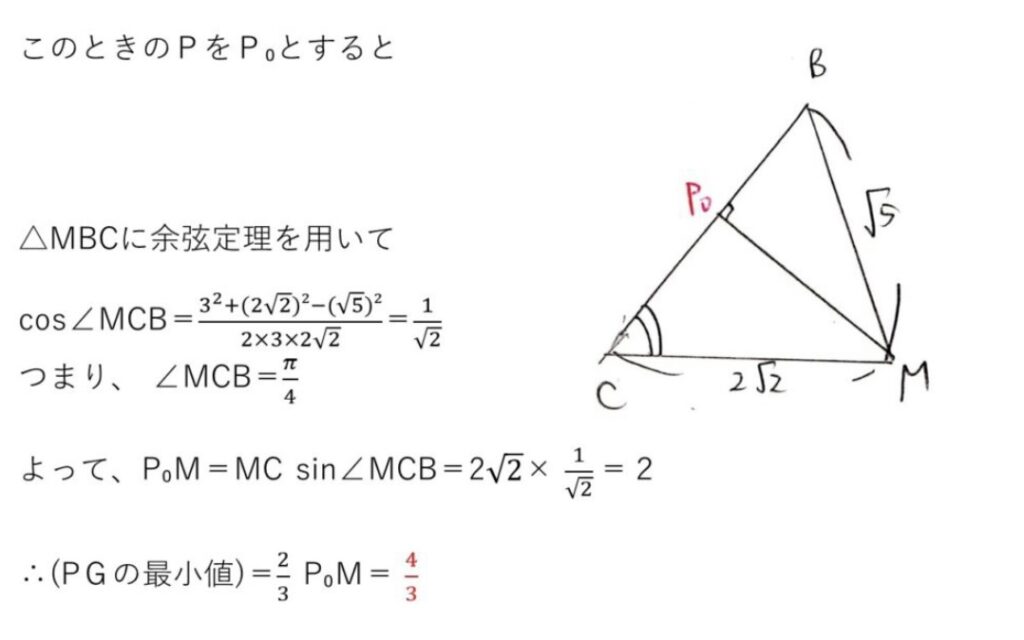

ここでは、Gは線分MP上にありMPを2:1に内分する点だからMPが最小ならPGも最小だな!と思考することが大事でした。「2:1に内分する」とか「ベクトル和の1/3」とかいう、断片的な知識だけだと先に進めません!

②

垂線が何かは感覚的にわかるでしょうけど、ここで聞いているのは垂線の知識ではありません。「垂線のときにMPが最小になることを論理的に確信すること」が大事なのです!

③

最後に「MP⊥BCがわかっていることより、∠MCBのsinかcosを出して、MP0=MBsin∠MCBを使えばいいのかな?」「そのために、正弦定理か余弦定理を使うけど、他の角が不明だから余弦定理かな?」というプロセスを描けることが大事なのです!

文系科目でいう「国語力」が理系科目でいう「運用力」に近いでしょうか🤔❓

いずれにせよ、英語・物理・数学の例題(いうても東大・京大ですが)を通して、運用力を意識した勉強法が合格に必要不可欠なことはわかったでしょう。

機械的な丸暗記では

合格点には全然届かないことも

痛感できたでしょう😨

なので、特に超難関大学を志望する方は

記事を読んだ今日を機に

超難関大学攻略に必要な3要素は

・国語力

・計算力

・運用力

これをkeep in mindしてください💖💖

例え今の偏差値が50以下だとしても、この意識的な勉強が将来化けるのに大いに貢献してくれますから

知ったその日から

即実行に移すことが大事だと思います(-ω-)/

最後に、再度公式LINEの紹介をします。

公立中出身から東大理Ⅲ,京大医学部のA判定に辿り着いた私が、大手予備校や受験秀才が言わない情報を存分に発信する公式LINEはこちら👇

登録していただいた方には、無料プレゼント贈呈🎁の他、無料相談も受け付けております。